近年、相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者が分からない土地が増え、公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、様々な悪影響が生じています。

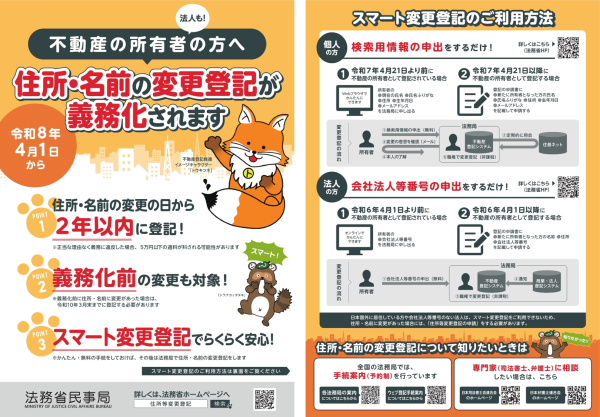

そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたところですが、令和8年4月1日からは、これまで任意だった不動産の所有者の住所・名前の変更登記についても法律で義務付けられることとなりました。

住所等変更登記の義務化フライヤー

- 名古屋法務局トップページ

- 【令和8年4月スタート】住所・名前の変更登記の義務化について

【令和8年4月スタート】住所・名前の変更登記の義務化について

更新日:2025年8月22日

1 はじめに

2 住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日開始)

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。

法人が所有する不動産についても同様です。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。

令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となるため、令和10年3月31日までに変更登記が必要になります。

詳しくは、住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省HP)をご確認ください。

3 スマート変更登記(令和8年4月1日開始)

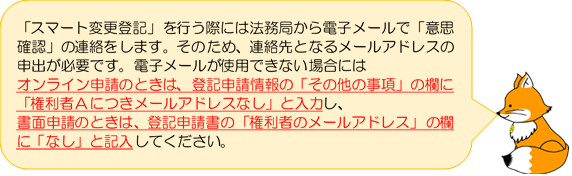

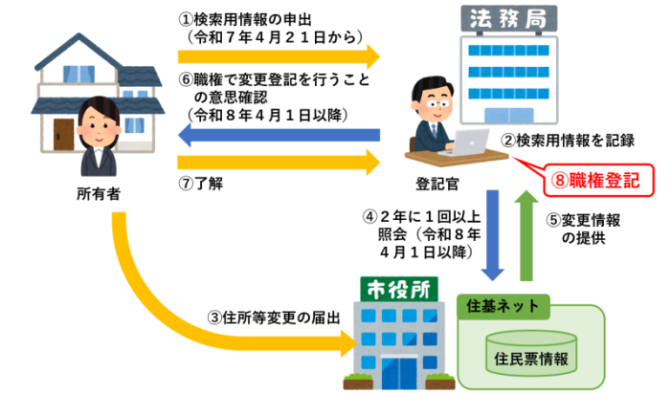

住所等変更登記が義務化されることと併せて、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」(※)が始まります。

このページでは、スマート変更登記の利用に必要な検索用情報申出手続の概要をご案内しています。詳しい手続の内容については、検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)(法務省HP)をご覧ください。

※職権登記は、令和8年4月1日以降、定期的に(2年に1回以上)住民基本台帳ネットワークシステムの情報に照会した上で行うため、売買の予定があるなど、速やかに住所・氏名を変更する必要がある場合は、ご自身で変更登記を申請してください。

検索用情報の申出について(令和7年4月21日開始)

スマート変更登記を利用するための事前手続である「検索用情報の申出」を、令和7年4月21日から受け付けています。

申出は、<1>登記申請の際に併せて行う方法(同時申出)と、<2>申出のみを行う方法(単独申出)があります。

単独申出の場合は、パソコンのWebブラウザから、かんたん・無料で登記手続ができるサービス「かんたん登記申請」を利用したオンライン手続をおすすめしています。

<1>登記申請の際に併せて行う場合(同時申出)

1 申出が必要となる方

➀所有権の保存の登記、➁所有権の移転の登記、➂合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときのみ)、➃所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときのみ)の申請をする方

※法人である場合、海外に住所を有する場合等は、申出ができません。

※<2>単独申出と異なり任意の手続ではありません。令和7年4月21日以降、➀~➃の登記申請の際には必ず検索用情報の申出が必要です。

2 申出の方法

1の➀~➃の登記申請の申請情報と併せて、検索用情報の申出を行います。

オンライン申請の場合:所定の欄に申出が必要な事項を入力してください。

書面申請の場合:検索用情報を申請書に記載してください。

3 「検索用情報」として申出が必要な事項

➀氏名

➁氏名の振り仮名(日本国籍がない方はローマ字氏名)

➂住所

➃生年月日

➄メールアドレス

※申出事項のうち、➁氏名の振り仮名、➃生年月日、➄メールアドレスの情報は、登記事項には反映されません。

<2>検索用情報の申出のみを行う場合(単独申出)

1 申出ができる方

令和7年4月21日時点で、不動産の所有者として登記されている方

※国内に住所を有する自然人のみ。

※令和7年4月21日以降に不動産の所有者として登記された方についても申出ができる場合があります。

2 オンラインでの申出の流れ

➀「かんたん登記申請」のトップページを開く

➁トップページの「スマート変更登記をご利用いただくための「検索用情報の申出」はこちら」をクリック

➂「検索用情報の申出(スマート変更登記用)」の画面が開いたら、「問診」、「事前準備」、「申請情報入力」の画面の案内にしたがって、必要事項を入力

3 「検索用情報」として申出が必要な事項

➀氏名

➁氏名の振り仮名(日本国籍がない方はローマ字氏名)

➂住所

➃生年月日

➄メールアドレス

※申出事項のうち、➁氏名の振り仮名、➃生年月日、➄メールアドレスの情報は、登記事項には反映されません。

※オンライン手続を初めて行う方は、登記・供託オンライン申請システムの「申請者情報の登録」が必要です(無料)。登録はこちらから。

※書面での申出方法もあります。

【参考】職権による住所等変更登記のイメージ(個人の場合)

関連リンク集

●法務省

・住所等変更登記の義務化特設ページ

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html)

・スマート変更登記のご利用方法

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html)

・検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html)

●登記・供託オンライン申請システム

・かんたん登記申請

(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/)

・申請者情報の登録(ユーザー登録)

(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/assets/contents/ready.html#register)

●法務局

・登記されている住所・氏名に変更があった方へ (https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html)