遺言者が行うことができる手続は、保管申請以外にも以下のようなものがあります。

- 預けた遺言書を見ること:遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

- 預けた遺言書を返還してもらうこと:遺言書の保管の申請の撤回

- 遺言書を預けた時点以降に生じた自身の住所・氏名・その他事項の変更を遺言書保管所(法務局)に届け出ること:変更の届出

ここでは、保管申請の撤回と変更の届出について、特に気をつけていただきたい点をご紹介します。

これらの手続の詳細について、もっと詳しく知りたい方は法務省ホームページをご覧ください。

法務局に預けている遺言書の保管をとりやめたい場合、遺言書の保管の申請の撤回を行い、預けていた遺言書を返してもらうことができます。

遺言書を法務局から返してもらった場合、遺言の効力がなくなってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、撤回をしてご自宅などに保管するようになった場合でも遺言の効力とは関係ありませんので、ご安心ください。

撤回をされる方の中には、法務局に預けるのをやめることにしたからという理由の方もいらっしゃると思いますが、それ以外の理由でも撤回することがあります。

ここでは、一度撤回の上、再度保管の申請をすることをおすすめする事例をご紹介します。

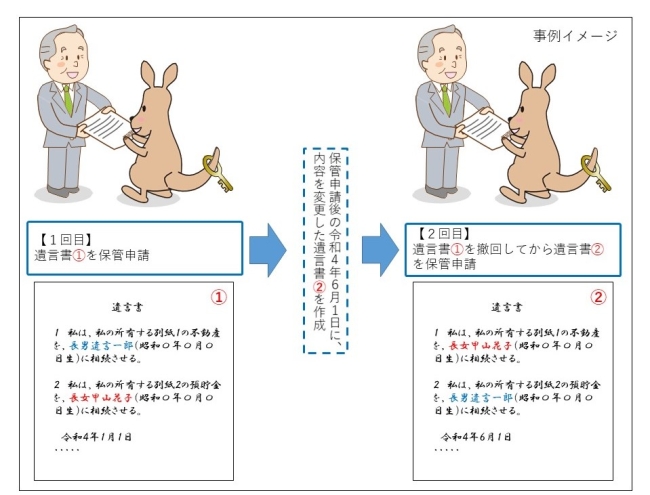

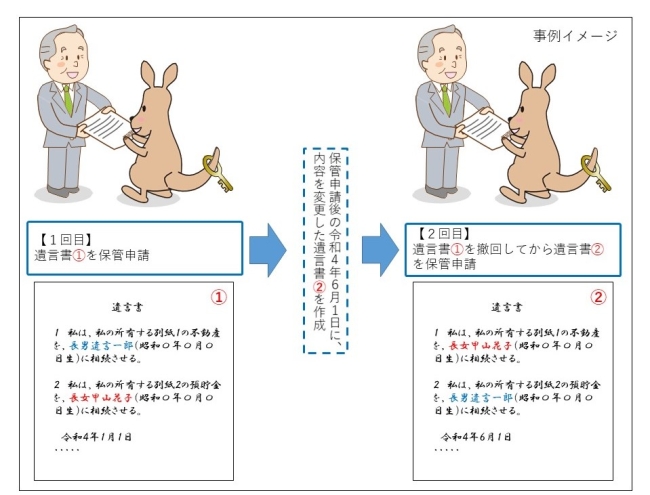

法務局で保管されている遺言書の内容を変更したい場合にも、撤回をすることができます。

過去に保管した遺言書をそのまま預けておいて、内容を変更した後の遺言書を追加で保管申請をすることも可能ですが、複数の遺言書があると内容によっては相続人にとって分かりにくくなることも考えられます。

以下の事例イメージを見てみましょう。この例のように、1回目に書いた令和4年1月1日付けの遺言書➀と2回目に書いた令和4年6月1日付けの遺言書➁があるときには、両方とも法務局に保管しておくよりも、最新版である遺言書➁だけが保管されているほうが分かりやすいと思われます。

このため、過去に保管した遺言書を撤回し、内容を変更した後の遺言書を改めて保管申請することをおすすめしています。

遺言者の住所等に変更が生じたときには、速やかにその旨を遺言書保管官に届け出る必要があります(法務局における遺言書の保管等に関する政令第3条第1項)。

ただし、ここでご注意いただきたいのは、もし今後遺言書の保管申請の撤回をしたり、新たに作成した遺言書を追加で保管する場合は、はじめに遺言書を保管した法務局までご本人が行く必要があるという点です(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第3項)。

例えば、東京法務局に遺言書を保管している方が遠方に転居した後で、撤回をしようとすると、飛行機や新幹線を利用するなど、時間と交通費をかけて東京まで撤回の手続に来ないといけなくなってしまいます。

こうならないようにするためには、転居する前に撤回してお手元に遺言書を戻しておき、転居してから新たな住所地を管轄する法務局にあらためて保管申請しておくという方法もあります。

転居前ですので変更の届出の必要はなく、また、撤回する際には、はじめに遺言書を保管した法務局で手続を行うことができます。そして後日、転居後に再保管をするときには、新たな住所地を管轄する法務局で手続を行うことができます。

特に遠方に転居を予定される方で、かつ、今後遺言書の内容を変更した上で、はじめの遺言書を撤回して再保管をする可能性がある方は、転居前に撤回し、転居してから新たな住所地を管轄する法務局に保管申請するという方法もあるということを踏まえてご検討されるとよいでしょう。

なお、転居してから新たな住所地を管轄する法務局にあらためて保管申請をする場合には、手数料(3,900円)を納めていただく必要があります。

法務局に遺言書を預けている遺言者は、以下について変更が生じた場合は速やかに届け出ましょう。

- 遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者

- 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等・死亡時の通知の対象者の氏名又は名称及び住所等

ここでは、変更の届出をするときに、注意が必要な事例についてご説明します。

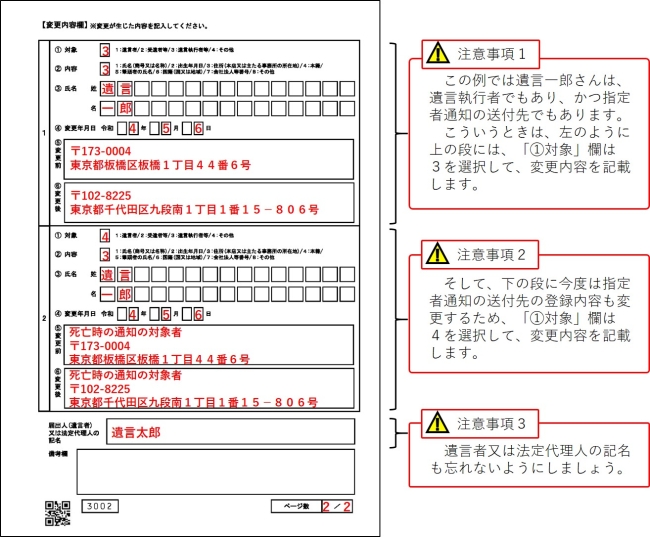

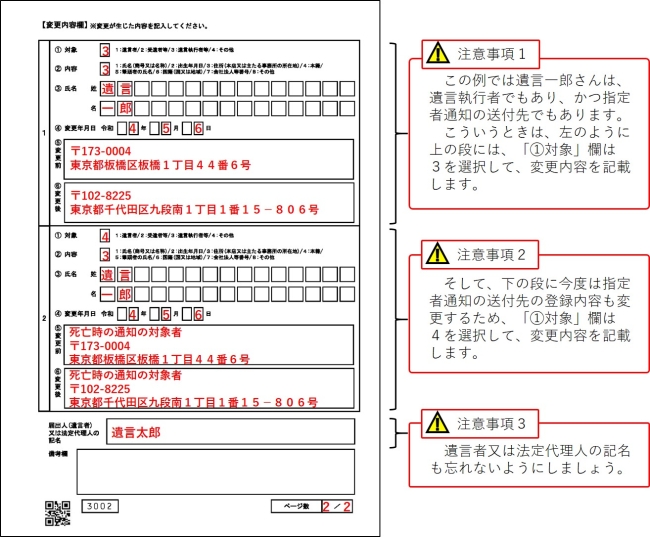

これは、受遺者等や遺言執行者等の中の1名の方を、死亡時の通知の対象者として選定しているときに起きやすい事例です。例えば、遺言執行者の住所に変更が生じた場合、遺言執行者の住所が変更した旨は変更届出書に書いてあるのに、死亡時の通知の対象者としても登録された同じ方の住所の変更については、書くのが漏れてしまう、というものです。

具体的に例を挙げてみましょう。

遺言書の中で、遺言執行者として遺言一郎さんを指定した場合には、保管の申請をするときに申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に遺言一郎さんのお名前や住所等を記載しなければなりません。更に、遺言者が指定した方への通知(以下「指定者通知」といいます。)の送付先を遺言一郎さんにすることを希望する場合には、保管申請書の【死亡時の通知の対象者欄】にその旨を記載します。

そして後日、遺言一郎さんが転居したときにどうするかという話が今回の例です。

このようなときには、遺言者は変更届出書を法務局に出すことになるのですが、この例のように、遺言執行者と死亡時の通知の対象者が同一人物である場合には、以下のように、【変更内容欄】の1と2にそれぞれ書く必要があります。

遺言者が法務局に遺言書保管申請をする際に指定者通知を希望する場合は、申請書の中の【死亡時の通知の対象者欄】にその旨を記載します。しかし、手続をしてから時間がたって事情が変わってくると、以下のように変更したい場合もあると思います。このようなときも、変更の届出をします。

➀ 死亡時の通知の対象者を別の人に変更したい。

➁ 当初は指定者通知の送付を希望していなかったが、●●さんを対象者と変更したい。

➂ 当初は●●さんを死亡時の通知の対象者にしていたが、指定者通知の送付希望がなくなった。

それでは、具体的な例を挙げて、それぞれの場合の変更届出書の書き方を見てみましょう。

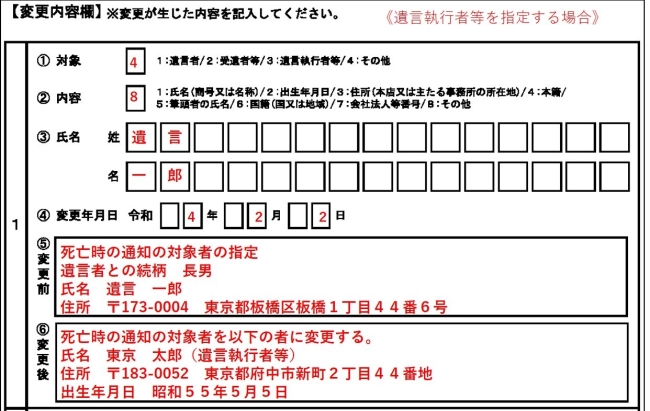

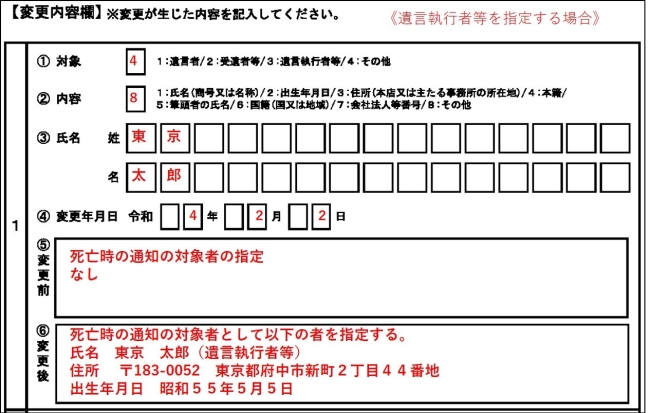

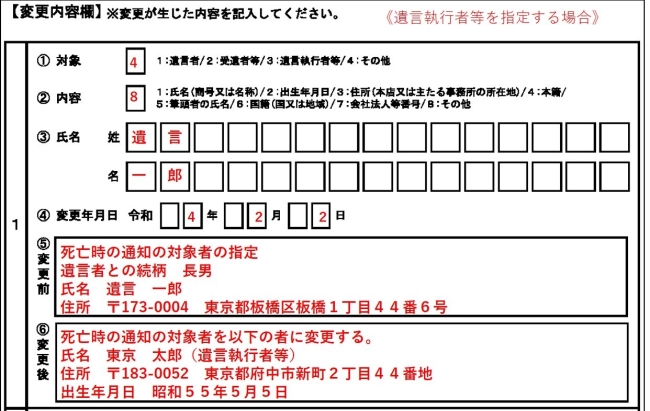

➀-1:死亡時の通知の対象者として長男遺言一郎を指定していたが、遺言執行者である東京太郎に変更するとき

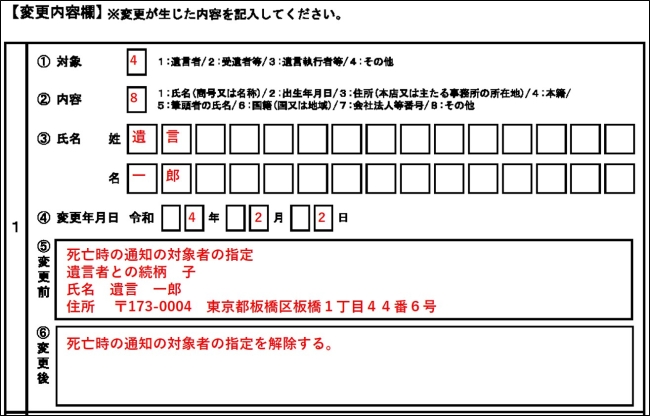

この場合は、以下のとおり 「➀対象」欄は4を、「➁内容」欄は8をそれぞれ選択し、変更内容を記載します。

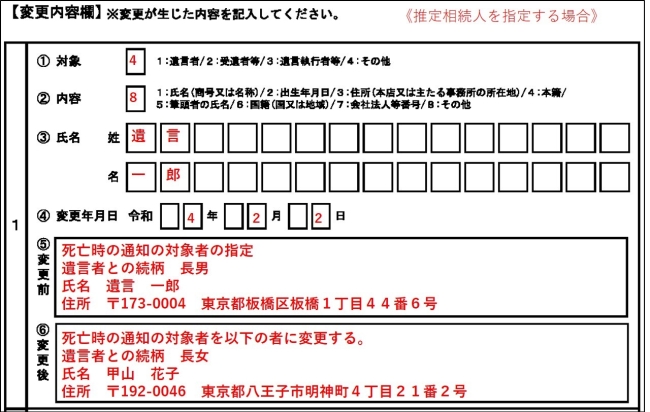

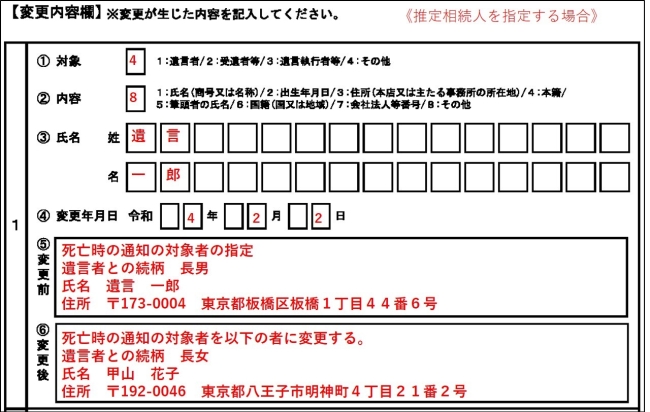

➀-2:死亡時の通知の対象者として長男遺言一郎を指定していたが、推定相続人である長女甲山花子に変更するとき

この場合は、以下のとおり 「➀対象」欄は4を、「➁内容」欄は8をそれぞれ選択し、変更内容を記載します。

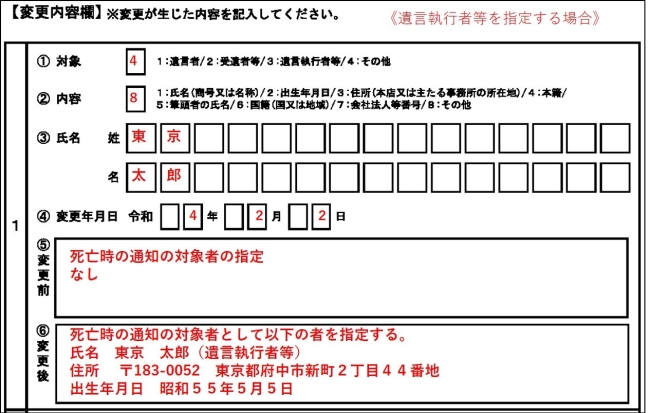

➁-1:当初は指定者通知の送付を希望していなかったが、遺言執行者である東京太郎を対象者と変更するとき

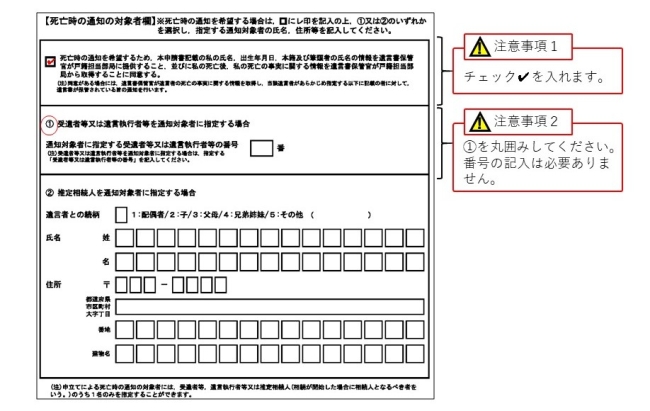

この場合は、変更届出書だけでなく【死亡時の通知の対象者欄】も書く必要があります。

まず、変更届出書には、以下のとおり 「➀対象」欄は4を、「➁内容」欄は8をそれぞれ選択し、変更内容を記載します。

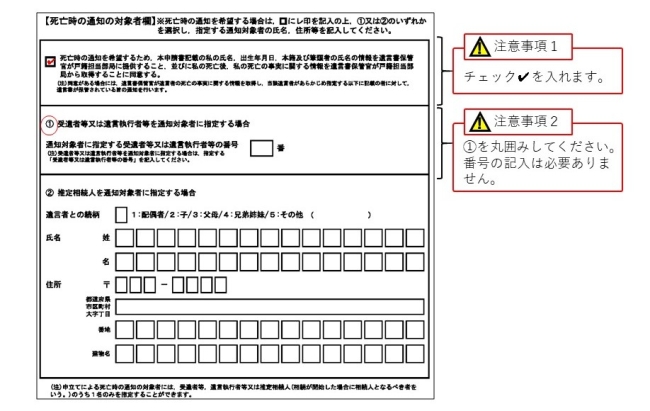

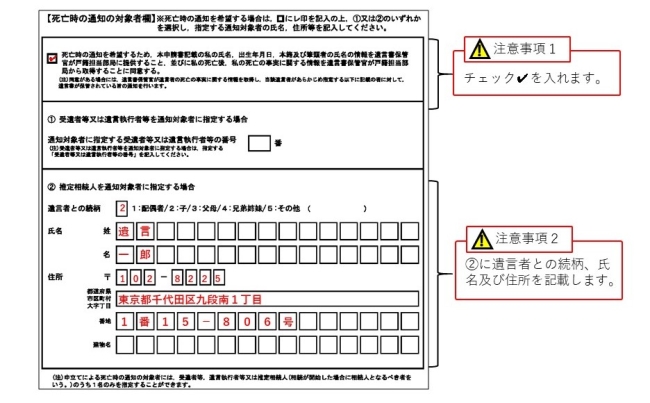

続いて、【死亡時の通知の対象者欄】(様式はこちら(PDF))の書き方をご説明します。

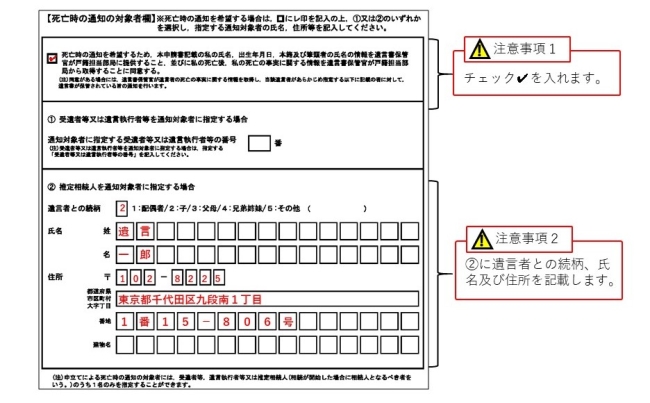

今回新たに指定者通知の送付を希望することになるため、遺言者の氏名等を戸籍担当部局に提供し、死亡の事実を取得することに同意いただく必要がありますので、記載されている内容を確認の上、記載内容に同意する趣旨で□にチェック✔してください。

また、その下の➀という数字を丸で囲み、□の中は空欄のままにしておきます。

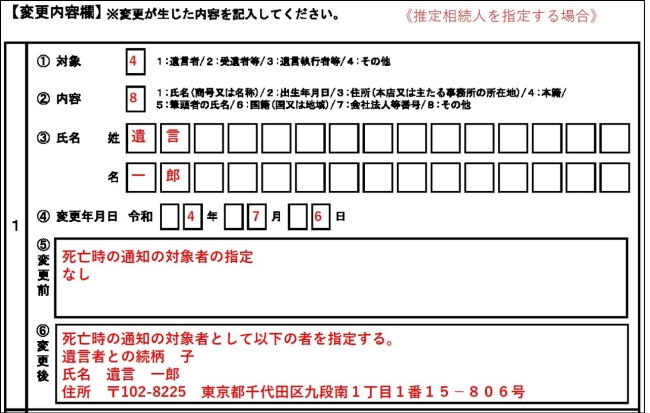

➁-2:当初は指定者通知の送付を希望していなかったが、推定相続人である遺言一郎を対象者と変更するとき

この場合も、遺言執行者を対象者とする場合と同様に、変更届出書だけでなく【死亡時の通知の対象者欄】も書く必要がありますが、記載内容が少々異なります。

まず、変更届出書には、以下のとおり 「➀対象」欄は4を、「➁内容」欄は8をそれぞれ選択し、変更内容を記載します。

続いて、【死亡時の通知の対象者欄】(様式はこちら(PDF))の書き方をご説明します。

今回新たに指定者通知の送付を希望することになるため、遺言者の氏名等を戸籍担当部局に提供し、死亡の事実を取得することに同意いただく必要がありますので、記載されている内容を確認の上、記載内容に同意する趣旨で□にチェック✔してください。

また、その下の➁に遺言者との続柄、氏名及び住所を記載します。

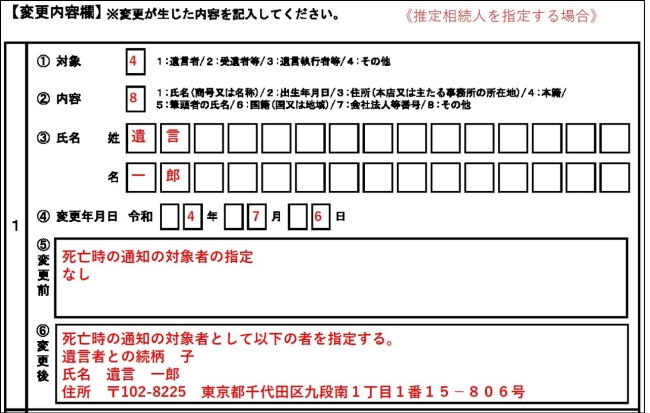

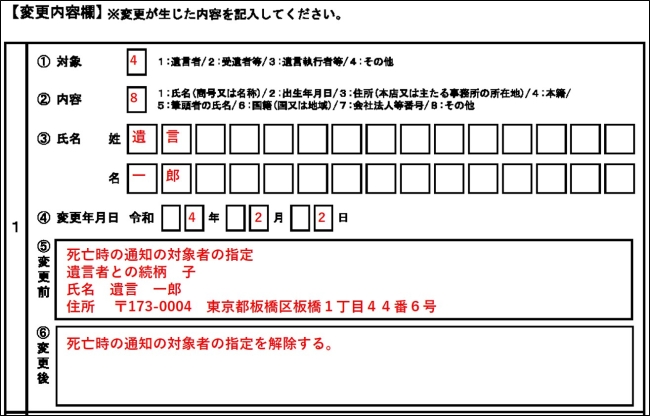

➂:当初は遺言一郎を死亡時の通知の対象者にしていたが、指定者通知の送付希望がなくなったとき

この場合は、以下のとおり 「➀対象」欄は4を、「➁内容」欄は8をそれぞれ選択し、変更内容を記載します。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。